'긴 것 같기도, 짧은 것 같기도 했던 2년간의 영국 생활은 참 많은 것을 되돌아보게 했다'

라고 멋있게 말하고 싶은데 사실 난 아주 답답했다.

그 중심엔 코로나19가 한 몫을 했다.

중국 우한에서 시작한 바이러스가 대구로 옮겨가 스멀스멀 전 세계로 공포가 퍼져나가던 때, 나는 런던의 한 아티스트 매니지먼트에서 적응하고자 부단히 노력 중이었다. 6개월 정도 시간이 흐르고 정신없이 바쁜 에이전시 루틴에 겨우 익숙해졌을 무렵 회사는 나에게 furlough 통보를 했다.

Well...

아주 충격적일 건 없었다. 구두로 먼저 얘기된 내용이었기도 하고, 오히려 그 정도 시점에 통보받은 게 다행이라 여기기도 했다. Furlough에 앞서 거의 한 달간 어레인지 해 둔 공연들이 하루가 멀다고 도미노 쓰러지듯 우수수 떨어져 나갔기 때문이다.

2020년 3~4월 정도였다. 어느 날부터 9시 반 땡하면 시종일관 울리는 전화 때문에 도저히 다른 업무를 볼 수 없었다. 코로나로 인해 일정을 미루거나 공연 자체를 취소하고 싶다는 프로모터의 전화가 연이어졌기 때문이다.

틈틈이 뉴스를 보며 분위기를 살피고는 있었지만, 그래도 나는 사장이 아니어서(?) 점점 비어가는 아티스트의 콘서트 캘린더를 보고도 아주 큰 공포를 느끼진 못했던 것 같다.

그런 나를 한 아티스트가 정신 번쩍 들게 했다.

Simon: "Hey, Flybe went into the administration. We have to change the flights."

나: Administration...?

Simon: 어쩌고저쩌고.. (답답함)... Check news. We need to sort it out.

나: Okay. I'll check and return to you asap.

참고자료

Coronavirus: Flybe goes into administration after outbreak struggle

기사출처: Sky News

Flybe: airline collapses two months after government announces rescue

기차출처: The Guardian

What does going into administration mean?

자료출처: 영국 정부 사이트(Companies House)

9·11테러보다 가혹한 '코로나'…유럽 최대 지역항공사 '플라이비' 파산

기사출처: 중앙일보

"각국 도산의 의미와 용어 차이 아는 것이 중요"

기사출처: 법조신문

내가 아는 Administration (기업 회생 절차) 에 저런 무서운 뜻이 있을 줄은 꿈에도 몰랐다. 아티스트는 정말 급한 일이 아니면 전화를 잘 하지 않는다. 뭔가 큰일 났구나 싶어 급히 검색해보니 정말이었다. 전날만 해도 예약이 가능하던 Flybe 홈페이지는 접속조차 제대로 되지 않았고, 기존에 예약한 항공권이 있다면 IATA(국제항공운송협회)를 통해 조치하라는 듯 다소 무책임해 보이는 메시지만이 화면을 채울 뿐이었다.

당시 나는 Simon을 포함해 Septura라는 7인조 브라스 밴드의 항공권 예약을 겨우 마친 터라, 일을 모두 다시 해야 한다는 생각에 머리가 지끈지끈 아팠다. 항공 예약이 뭐 대단히 어려울까 싶지만, Septura에는 사람처럼 일반 객석을 예약해줘야 하는 애물단지 튜바가 포함되어 있었다. 악기 좌석은 대게 온라인으로 직접 예약할 수 없기에 반드시 고객센터를 통해야 하는데 바로 이게 문제였다.

우리나라의 기똥차고 신속한 서비스와 달리, 영국의 고객센터는 일단 전화 연결 자체에 1시간이 넘게 걸리는 건 기본이다. 게다가 Flybe는 저가항공사라 영국항공 등에 비하면 서비스의 질이 상대적으로 떨어지는 편이기도 하다. (다시 말해 연결이 더 어렵다...) 통화 연결에 겨우 성공하더라도 나로서는 너무 알아듣기 어려웠던 힌두식 영어를 구사하는 분께 주로 연결되었기에 이미 전화 영어로 몇 차례 홍역을 치른 뒤였다. (나의 웃픈 전화 영어 수난기는 곧 별도로 나눌 예정이다.)

다행히 여차저차 일은 잘 마무리되었다.

아무래도 저런 일련의 사태(?) 이후에 furlough 통보를 받았으니, 임금 삭감이니 뭐니 해도 더욱 그러려니 했던 것 같다.

이후 내겐 몇 달간의 긴 휴가가 주어졌다. 처음엔 더 이상 왕복 2시간을 출퇴근으로 고생하지 않아도 되고, 온전히 내 시간을 돈 받으며 누릴 수 있다는 사실에 기뻤다. 나름대로 이것저것 시도도 해보고 강의도 듣고, 요리도 하고, 베이킹도 시작하고, 더 나은 곳으로 이사도 가고, 동네 산책도 다녔지만 난 불안했다. 내 삶의 질은 향상됐지만 아이러니하게도 다음 커리어에 대한 답과 방향성을 찾을 수 없어 답답하고 초조했다. 소확행과 불확실함이 공존했달까..

휴가 같기도, 터널 같기도 했던 시간을 지나고 복귀해 또 정신없이 일하게 됐지만, 결과적으로 난 영국에서 정답을 찾진 못했다. 지금도 여전히 확실함을 갈구하고, 또 강구하고 있으니 말이다. 지난 몇 년간 이런 불안함과 함께 살다 보니 나는 그저 인생이라는 방향타를 온전히 나 스스로, 나만의 속도로 조정해 가고 있는 것 같다. 나는 원하는 때에 원하는 곳에서 닻을 내리기만 하면 된달까? 불도저처럼 인생에서 엑셀러레이터를 밟을 줄만 알았던 나라 이런 과정이 어색하기도 하지만 코로나가 내게 준 기회라고 생각한다.

여전히 코로나를 스루(through)하며 나는 내 조종타를 단단히 붙잡고 있다.

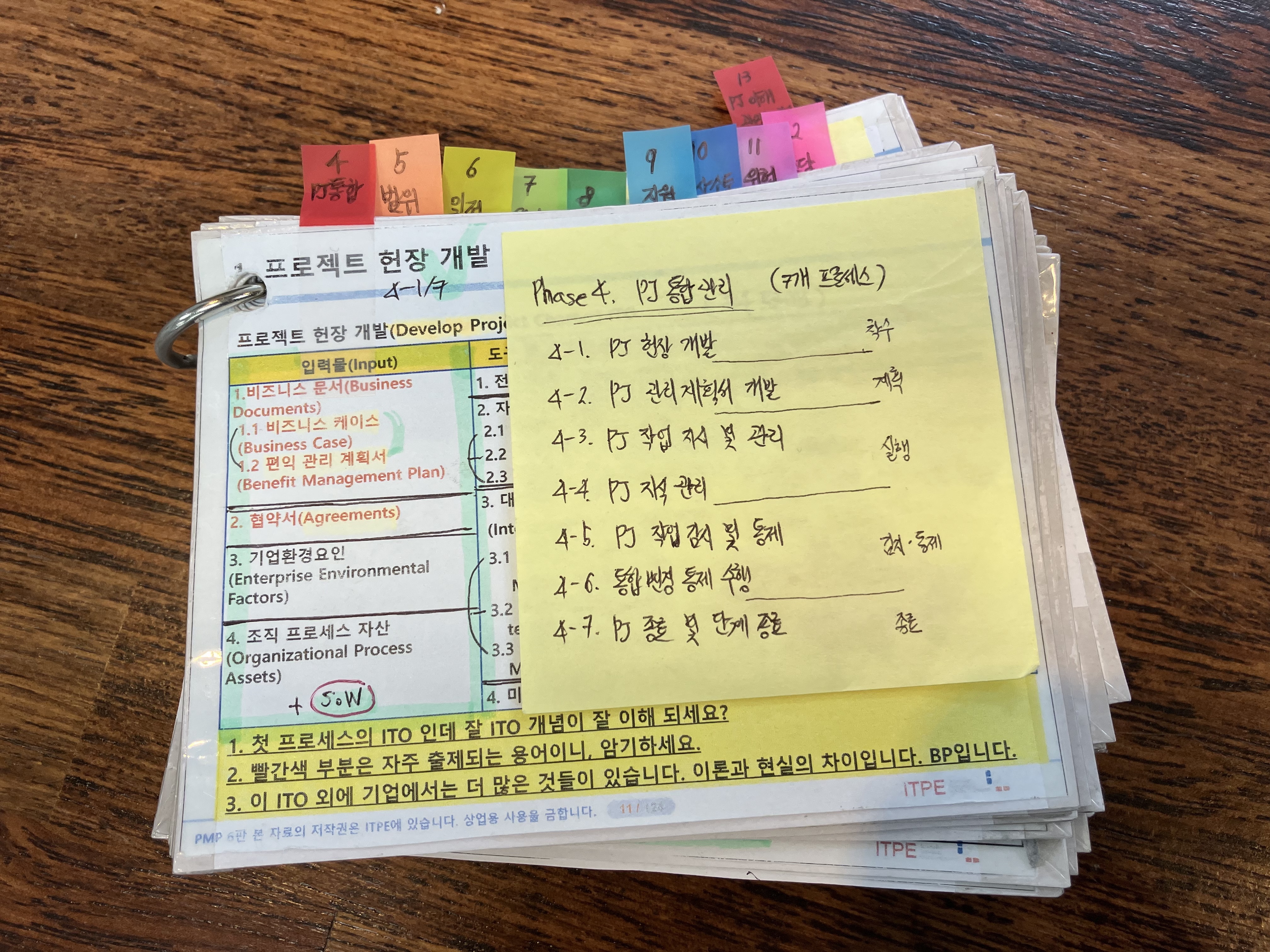

그 와중에 잘한 것이 하나 있다면 지난해 PMP (Project Management Professional) 자격증을 딴 것 같다.

그럼 그전에는 PM (Project Manager)이 아니었냐고?

나의 정체성은 언제나 PM이었다.

다만 하는 일이 주로 공연기획이란 이름으로 불리고, 소속된 곳에 따라 이런 직책, 저런 직책으로 불렸던 것뿐이다.

그래서 나는 내 자신을 기획자라기보다는, 프로젝트 매니저이자 그런 일을 하는 직장인 정도로 생각해왔다.

인제와서 새삼스레 '프로젝트 매니저 이기로 결심했다'라는 선언을 하는 것은,

1. 나라는 인물의 페르소나 중 하나를 프로젝트 매니저로서 살겠다 결정했기 때문이고

2. 소속된 곳으로 나를 설명하는 사고방식과 정체성을 탈피하기 위함이다.

거창하게 말하자면 내 퍼스널 브랜딩의 시작이고, 솔직하게 표현하자면 온전히 두 발로 서기 위한 노력이다.

PMP 자격증은 내가 원하는 페르소나이기 위한 노력이자 그 시발점 정도였다. 사실 문화예술계에서 PMP는 거의 이름도, 효력도 없다. 아마도 업계에서 PMP 자격증을 굳이(?) 따서 가지고 있는 분이 계실까 싶어질 정도이다. 나는 이론적 정리와 접근을 통해 PM으로 현상을 바라보는 눈을 갖고 싶었다. 공연이라는 개념에 내 프로젝트도 내 페르소나도 가두지 않기 위해, 문화와 예술이라는 더 넓은 개념과 프로젝트를 품기 위해 더 PM스러워져야 했다.

그런데 공부한 내용을 자꾸만 까먹는다...

오늘은 이즈음에서 마무리하고 공부해야겠다.

'프로젝트 관리 & 공연기획 Project Management' 카테고리의 다른 글

| PMP 자격증 6차시 - 프로젝트 운영 환경 (조직 시스템) (0) | 2022.02.10 |

|---|---|

| PMP 자격증 5차시 - 프로젝트 운영 환경 (EEF, OPA) (0) | 2022.02.08 |

| PMP 자격증 4차시 - 프로젝트 관리 프로세스 그룹 (0) | 2022.01.26 |

| PMP 자격증 3차시 - 프로젝트 생애주기 (feat. 공연기획) (0) | 2022.01.25 |

| PMP 자격증 2차시 - 비즈니스 가치 판단 도구, 비즈니스 케이스 등 (0) | 2022.01.24 |